2.1. Les facteurs naturels de la biodiversité

Avant d’aborder les impacts, essentiels aujourd’hui, des sociétés humaines sur la biodiversité, il convient de souligner le rôle des facteurs naturels dans les dynamiques pouvant la concerner.

2.1.1. Evolution des espèces et spéciation

La conception fixiste du vivant s’est longtemps imposée en Occident. Présente chez Aristote dans l’Antiquité, elle est reprise au Moyen Age et à l’époque moderne par les penseurs chrétiens qui, s’appuyant sur la Genèse, affirment que l’ensemble des espèces ont été créées en un seul moment par Dieu - puis sauvés du déluge par Noé.

« Dieu dit : que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce et il en fut ainsi »

Genèse 1.24

Il faut attendre la découverte, au XVIIIe siècle, de squelettes fossiles d’animaux inconnus, pour qu’une première brèche soit ouverte dans le dogme. La difficulté à concilier ces découvertes avec les écrits bibliques conduit Cuvier à soutenir la théorie du catastrophisme : des créations divines successives sont entrecoupées de catastrophes à l’origine de disparitions d’espèces. Entre deux catastrophes, la liste des espèces présentes ne change pas.

La pensée de Lamarck, dans les premières décennies du XIXe siècle, constitue une avancée majeure qui ouvre la voie à la théorie de l’évolution. Pour le naturaliste français, des êtres vivants peuvent se transformer au cours de leur existence, acquérant par exemple dans le cas d’un animal une morphologie lui permettant d’accéder plus facilement à la nourriture, et léguer ce caractère à leur descendance. Cette idée d’une transmission des caractères acquis par une génération à la génération suivante a été globalement rejetée par la suite. Des recherches récentes tendent toutefois à montrer qu’elle pourrait s’effectuer dans certaines conditions particulières et réhabilitent ainsi quelque peu la pensée de Lamarck. [F15-1, F15-2]

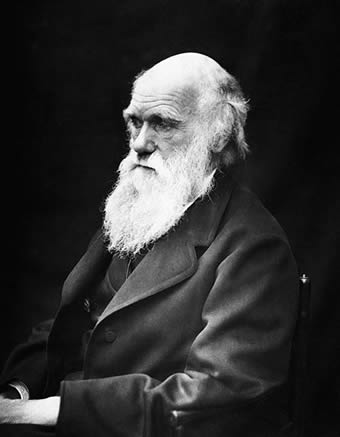

Formulée par Darwin en 1859 dans son célèbre De l’origine des espèces, la théorie de l’évolution permet d’expliquer l’apparition et la disparition des espèces. Enrichie à la suite des découvertes de Mendel sur les mécanismes de l’hérédité, elle débouche dans l’entre-deux-guerres sur la formulation de la théorie synthétique de l’évolution.

Le moteur de l’évolution est la sélection naturelle : dans une population d’une même espèce, il existe des différences entre les individus, renvoyant à une diversité génétique. Au sein de cette population, un tri s’opère : certains individus, mieux armés pour résister aux prédateurs ou pour trouver de la nourriture, ou bien plus attirants pour des individus de sexe opposé, se reproduisent davantage que les autres, transmettant une partie de leurs caractéristiques à leurs descendants. Le processus se reproduit de génération en génération, avec pour résultat une adaptation des espèces à leur milieu. Que le milieu change, par exemple à l’occasion d’une modification du climat, et les possibilités de survie de l’espèce dépendront de ses capacités d’adaptation au nouvel environnement.

L’individualisation des espèces - la spéciation - se produit, principalement, lorsque deux populations, à l’origine interfécondes, se trouvent isolées géographiquement pendant un laps de temps suffisamment long. Par exemple, à la suite de la séparation de deux continents ou de la formation d’une chaîne de montagne. Ces populations, qui n’échangent plus de matériel génétique, sont susceptibles de suivre des trajectoires d’évolution différentes. Mis à nouveau en présence les uns des autres, des individus appartenant à chacun de ces deux groupes ne sont plus interféconds.

La théorie synthétique de l’évolution fait aujourd’hui l’objet d’un quasi consensus au sein de la communauté scientifique. Longtemps hostile, puis réticente, l’église catholique admet en 1996, par la voix du pape Jean-Paul II intervenant devant l’Académie pontificale des sciences, que « de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse ». On observe cependant, depuis quelques temps, un retour des idées créationnistes, notamment dans certains milieux fondamentalistes protestants nord-américains.

2.1.2. Les grandes crises d'extinction

La vie est apparue sur Terre il y a 3 à 3,5 milliards d’années sous forme de bactéries. Les premières traces d’activité d’êtres unicellulaires capables d’effectuer la photosynthèse remontent quant à elles à 2,3 milliards d’années. Cela va contribuer à modifier l’atmosphère terrestre, qui affiche aujourd’hui 78% d’azote et 21% d’oxygène. C’est vers 540 millions d’années, au Cambrien, qu’apparaissent les premiers organismes ayant des squelettes. Les premières forêts de fougères arborescentes s’installent sur les continents au Dévonien, il y a 380 millions d’années.

L’histoire du vivant est rythmée par des crises majeures, au premier rang desquelles se placent les extinctions massives. En un laps de temps relativement bref à l’échelle des temps géologiques, un très grand nombre d’espèces disparaissent. Cinq épisodes de ce type - hors la « sixième extinction » holocène évoquée en introduction - ont été à ce jour recensés. [F16]

Evolution du nombre de familles d'espèces marines au cours des temps géologiques

La plus grande extinction se produisit semble-t-il à la charnière du Paléozoïque et du Mésozoïque, au Permien-Trias, entraînant la disparition de quatre cinquièmes des espèces alors vivantes. Elle coïncide avec de nombreux mouvements tectoniques et des phases d’éruptions volcaniques.

L’extinction de la fin du Crétacé (65 millions d’années) est mieux connue du grand public car marquée par la fin des dinosaures [F17].

Deux hypothèses tiennent aujourd’hui la corde : la collision d’une météorite avec la Terre (un cratère d’impact ayant été identifié au Mexique, dans la péninsule du Yucatan) ou bien des éruptions volcaniques très importantes (trapps du Deccan, en Inde). Dans les deux cas, l’émission dans l’atmosphère d’une quantité considérable de poussières aurait fortement réduit le rayonnement solaire parvenant jusqu’au sol, provoquant baisse de la température et ralentissement de la photosynthèse chez les végétaux, avec des conséquences en cascade sur les chaînes alimentaires. D’autres scientifiques insistent sur les effets de l’importante régression marine qui s’est produite à cette période.

Sans atteindre l’ampleur des grandes extinctions géologiques, les conséquences sur la biodiversité des changements climatiques quaternaires valent d’être mentionnées. Rappelons que l’ère quaternaire, qui débute il y a 2 millions d’années, se caractérise, sur le plan climatique, par l’alternance d’épisodes de fort refroidissement et d’extension importante des glaces, appelés périodes glaciaires ou glaciations, et d’épisodes de réchauffement, appelés interglaciaires. Soumises à ces pulsations, les terres émergées de l’hémisphère Nord (Amérique du Nord et Eurasie) ont vu leur faune et leur flore considérablement affectées, avec un mouvement général de repli vers le sud lors des phases de refroidissement et de progression vers le nord lors des phases de réchauffement. Nombre d’espèces n’ont pas résisté à ces va-et-vient répétés, tels les mammouths et rhinocéros laineux qui parcouraient les steppes eurasiatiques au moment de la dernière glaciation (Würm).

D’autres espèces ont passé les « mauvais moments » dans des refuges, lesquels serviront de bases de reconquête lors du retour de conditions plus clémentes. La reconquête de l’Europe par la forêt, lors du réchauffement climatique accompagnant la fin du Würm, est toutes proportions gardées très rapide. Arbres et arbustes adaptés à un climat encore assez rude s’installent les premiers : bouleaux, pins et genévriers notamment. Puis, à partir de refuges situés dans le Sud de l’Espagne, en Italie, dans les Balkans et sur les rives de la Mer Noire, la forêt de feuillus progresse rapidement vers le nord. Il y 8000 ans, une forêt de chênes recouvre ainsi la majeure partie de l’Europe, montagnes et régions les plus septentrionales exceptées. Les espèces animales qui y évoluent - cervidés, sangliers ou aurochs - n’ont plus grand-chose à voir avec celles que chassaient les hommes du Paléolithique vingt mille ans plus tôt.

On entre alors dans une période où il devient difficile de faire la part des facteurs naturels et humains dans les évolutions concernant la biodiversité. L’extinction de la fin du Pléistocène en Amérique du Nord en fournit un exemple. Entre 12 000 ans et 10 000 ans avant l’actuel disparaissent subitement du continent une dizaine d’espèces de gros mammifères : mastodontes, paresseux géants, castors géants atteignant 2 mètres de long et pesant plus de 200 kg… Un changement du climat est peut-être la cause de cette fin brutale. Pourtant, ces espèces avaient survécu à plusieurs cycles glaciaires / interglaciaires précédents, d’où une hypothèse accordant à l’homme un rôle décisif. Franchissant quasiment à pied sec le détroit de Béring (le niveau marin était alors plus bas), des populations de chasseurs d’origine asiatique se répandent sur le continent, et y constituent la culture dite de Clovis. La surchasse aurait provoqué en quelques millénaires l’extinction de ces espèces, à moins qu’il s’agisse de l’effet des feux de végétation allumés par les nouveaux arrivants. Cette interprétation reste cependant discutée.

2.1.3. Le rôle positif des perturbations

L’influence des « crises » sur les dynamiques de la biodiversité ne se mesure pas seulement lors d’événements de très faible fréquence et de très grande ampleur. Toute une réflexion s’est développée ces dernières décennies sur les relations entre biodiversité et perturbations des milieux naturels, quelles que soient les échelles spatiales et temporelles de ces dernières (de l’arbre isolé abattu par la tempête, créant une trouée dans la forêt, à des incendies s’étendant sur des centaines de milliers d’hectares et durant plusieurs mois). [F18-1, F18-2]

L’idée reste bien ancrée dans les esprits d’un « équilibre » de la nature et des écosystèmes. Aujourd’hui, l’action de l’homme est dénoncée comme la cause essentielle de rupture de ce bel équilibre. Il y a un demi-siècle, une majorité de naturalistes partageaient cette ligne de pensée, témoin le succès scientifique du concept de climax : un écosystème parvenu « à maturité », association stable d’espèces animales et végétales, en équilibre avec les conditions du milieu physique (climat et sol), doté d’une capacité à maintenir indéfiniment son état, grâce à des mécanismes d’autorégulation (Blandin, 2009).

Pourtant, dès les années 1970, des chercheurs, mais aussi des acteurs de terrain, tels que des gestionnaires de parcs naturels, soulèvent le problème de l’intégration des perturbations affectant périodiquement les écosystèmes, en l’absence même de toute intervention humaine : ici la crue catastrophique d’un cours d’eau, là une série d’étés très secs débouchant sur la mortalité de nombreux arbres, etc. Comment dès lors évoquer la stabilité des milieux naturels ? La réponse pouvait se trouver dans un changement d’échelle d’appréhension des phénomènes. Les perturbations répétées d’échelles locale ou moyenne produisent une hétérogénéité paysagère, mosaïque d’écosystèmes affectés de dynamiques différentes. Considérée dans son ensemble et non dans chacune de ses parties, cette mosaïque peut être considérée comme stable : c’est le concept de métastabilité.

Ainsi, le lit majeur1 d’un cours d’eau est périodiquement remanié par des crues importantes, capables d’ouvrir de nouveaux chenaux, de déposer en certains endroits de grandes quantités d’alluvions, de renverser des arbres, etc. L’ensemble du lit présente ainsi une forte hétérogénéité paysagère, depuis les sables et les graviers fraîchement déposés par la rivière jusqu’à des ripisylves2 épaisses, en passant par toute une série de faciès intermédiaires, herbacés ou arbustifs. Autant de milieux distincts, soumis à des dynamiques particulières (fourrés de jeunes arbres évoluant vers la forêt, bras morts en voie de colmatage…), qui permettent à des espèces très variées de coexister sur de faibles distances. La biodiversité est élevée ; le système écologique constitué par le lit majeur dans son ensemble peut être considéré comme « métastable ».

On retiendra le rôle généralement positif des perturbations naturelles dans l’entretien de la biodiversité. Et ce peut être aussi le cas de certaines perturbations d’origine anthropique. Ce fut longtemps l’erreur des protecteurs de la nature que de vouloir empêcher coûte que coûte de tels « désordres », en plaçant des portions entières de territoires « sous cloche ». Ce faisant, on allait sans le savoir à l’encontre de l’objectif écologique recherché. Et ce n’était pas non plus le meilleur moyen de favoriser l’acceptation sociale des mesures de protection.

1 Espace inondé par le cours d’eau lors des fortes crues, par opposition au lit mineur, où s’écoulent les eaux en temps ordinaire.

2 Forêt de bord de cours d’eau, constituée d’arbres appréciant l’humidité et supportant des inondations épisodiques (saules, peupliers…).